|

12月初めから漆塗り作業を進めております檀尻、淡路からお預かりしています。

かなりの年代物(明治?)と見受けられ、昔の職人さんの丁寧な仕事に感銘を受けています。職人’魂’に打たれています。

欄干を分解していました。

すこし構造をお分かりならご想像していただけると思いますが、普通男柱を外せばあとは上下に抜くだけで分解できます。

ところが今回、引っ張っても叩いてもびくともしない。すこし格闘してピンときました。

あ、久々の「アリ」かな。

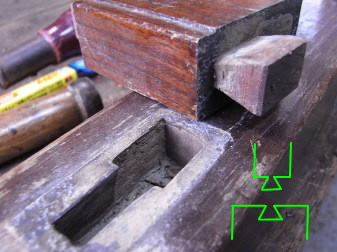

上の画像を見てあそこやな、ってわかる人はきっと本職の方でしょう。

この短い束(つか)、これです。右にずれています。

正確には右に’ずらして’います。こうしないと外れません。

なぜか。

ホゾが三角状になっていて、

受ける側も同形状に刻まれています。

この画像で言うと手前に入れて奥に嵌めます。反対側(上側)も同じ。

組んだら上と下の欄干が固定され絶対に開きません。普通は長方形のホゾがささるだけなので引っ張れば抜けます。

また、左の丸で囲ったところも工夫されています。

男柱との接合部分に、正面から見て隙間が覗かないようにとの配慮。男柱側にこのホゾが入るホゾ穴が刻まれているというわけです。

ぜったいに隙間は見えません。

勾欄がアリになっているのはわたしが始めてから(15年)で二台ほどしか出会っていません。

完成した様子は同じように見えても敢えて、少しでも丈夫になるように、とか、より綺麗に見えるように、

一手間、二手間(もっと ! )かかってもそうする。

こんな場面に遭遇すると「すごいなぁ・・」と、なんともいえない気持ちになります。出会えて嬉しい(??)、、とにかく幸せな気持ちになります。

まだまだあります。

長い束(つか)のホゾも下から楔(くさび)が打たれ、ここもぜったいに抜けないようになっていました。(あい対するホゾ穴が末広がりに刻まれているわけです。)

抜く前の欄干を裏返して尻から。

良く見ると楔がわかります。

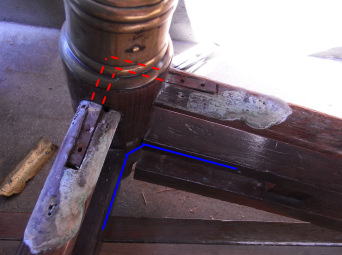

男柱との接合にも始めてみる金具がありました。

錺金具で隠れる中にわざわざ溝を掘ってあり、L字型の金具で各辺が止められていました。

さいしょ通例通り、錺金具が付いたままで抜こうとし抜けず、何故外れないかしばし考えていました。この隠しの金具の存在に気付けていませんでした。

わかったときなんだか謎掛けが解けたようで天国の作者の方と触れ合ったような気すらしました。

強度も欲しいけれど金具は見せたくない、

「この粋(いき)わかるかい?」

って声が聞こえてきそうです。

・・あるいはこのようなことが今と逆に当たり前の時代であったのか。。

(通常は青い線のところに普通のL字の金具が見えています。)

見えるもののとなりには見えないものが微笑んでいる。

|

![]() るままに

るままに