|

お仏檀は様々な部品や彫刻・金具、総数は数百点で構成されています。

それは細かいことの連続、その分かりやすい例として、

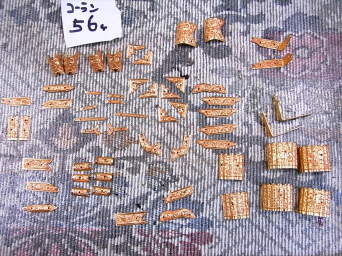

きょうはその中の一部、勾欄(こうらん)をクローズアップします。

上画像(天地反対)、朱漆塗りが仕上がったあと部分部分に金箔を施します。

当店では良い仕上がりを求め、金箔は漆を糊代わりにして押していくのですがどうしてもはみ出してしまいます。

はみ出た金箔を取り除きます。

うちでは「ふっきり」と呼んでいます。拭き切り、の変化だとおもっています。

↓

全体ではこんな感じです。これだけでもかなりすっきりします。ですが完成ではありません。

このあと錺り(かざり)金具を、金メッキがされた釘で打っていきます。

勾欄自体20cmほどの部材ですがそこになんと56個もの金具があります。もちろんすべて手造り。

最小のものは約2×10㎜。

造り手は当HPからもリンクさせてもらっている龍野の谷口秀作師。

小さいだけではありません。この金具は約15×6㎜。

けれど左右でちゃんと模様が変えてあります。

そこまでして誰がわかるんやといわれてもわれわれの世界はそういうものです。

この画像の真ん中あたりのがそれです。

いかがでしょうか、親指の爪ほどのおおきさです。

擬宝珠を付けていきます。

高さ約24㎜。

木彫りに漆塗り・金箔仕上げ。

シャープな彫り、

金箔の輝き。

樹脂・合成塗料ではこうはいきません。

出来上がればこうなります。↑↓

金具が文字通り’錺って’そのものの魅力を何倍にも押し上げます。一番上の画像と比べてみてください。

手仕事の物造りの一端を感じていただけましたでしょうか。

|

![]() るままに

るままに